Alles anzeigenZur Diskussion um die Ehe zwischen Julius und Herodias sowie der Leviratsehe: da gibt es einen wunscherschönen Film zur Leviratsehe in der heutigen Zeit:

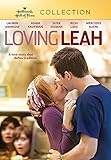

Loving Leah

Amazon:

A handsome Washington, D.C. doctor and a young New York woman fall in love at an unusual time...after they get married. Leah Lever is married to an Orthodox rabbi, Benjamin Lever, whose brother, Jake is a successful cardiologist and a non-practicing Jew. Jake is stunned when Benjamin dies suddenly, but not as stunned as when he is told that, under an ancient Jewish Law, he is expected to marry the childless Leah to carry on Benjamin's name. The only alternative is to go through a ceremony where Jake must deny his brother's existence. For Jake, that's unthinkable, so impulsively he suggests to Leah that they get married and maintain a secretly platonic relationship. Eager to pursue her own dreams, Leah gladly accepts. Their oversimplified plan to live separate lives under the same roof proves challenging when Leah's suspicious mother shows up unexpectedly. The harder they try to disguise their "pretend" marriage, the more their appreciation for each other's worlds grows - and out of understanding, a real love develops. Loving Leah is a heart-warming story with moments of gently humor. Starring Lauren Ambrose, Adam Kaufman, Susie Essman, Ricki Lake, and Mercedes Ruehl.

Kurzform:

Jake ist Arzt, sein Bruder, der ein Rabbi war, stirbt ohne Kinder. Nun erwartet man von Jake, der mit traditionellem Judentum nicht viel am Hut hat, daß der seine Schwägerin, die er kaum kennt, heiratet; will er das nicht, muß er zeremoniell der Existenz seines Brunders abschwören. Während der Zeremonie erhält er ein "Zeichen" (aber ganz weltlich), so daß sie doch heiraten. Wie sich deren Ehe im Spannungsfeld von traditionellem und modernem Judentum entwickelt, zeigt der Film.

Allerdings ist der Film soweit ich weiß nur als US-DVD (Region 1) erschienen, nur englicher Sprache.

Diese Fassung besitze ich:

Es gibt noch diese Version:

Schade, der Film hätte mich interessiert. Ich geh gleich mal auf den Stremingdiensten gucken, ob da was zu finden ist.

Dass dich unsere Geschichte so mitnehmen kann, freut mich wahnsinnig zu lesen.